Es war ein ehrgeiziges Projekt, mit dem elf Studierende der Universität Freiburg beim „international Genetically Engineered Machine“ (iGEM) Wettbewerb angetreten sind: Das Team wollte Methoden der synthetischen Biologie nutzen, um die Produktion von chemikalischen Verbindungen durch Bakterien zu verbessern. Für ihr Projekt „chAMBER“ erhielten sie eine Goldmedaille und wurden mit dem ersten Platz im Foundational Advance Track des Wettbewerbs in der Kategorie Overgraduate ausgezeichnet.

Goldmedaille und Preis für „Best Foundational Advances“ für das Freiburger iGEM-Team

Studierende der Universität Freiburg nutzen Methoden der synthetischen Biologie, um Bakterien zu effizienteren Produzenten zu machen

Gruppenfoto des diesjährigen iGEM Teams der Universität Freiburg bei der Abschlussveranstaltung des iGEM Wettbewerbs in Paris. Stehend (links nach rechts): Johanna Gerstenecker, Michael Spädt, Leon-Samuel Icking, Prof. Dr. Barbara Di Ventura, Jeremy Ranniger, Paulina Kaas, Anne Frederiksen, Fabian Stockert, Dr. Nicole Gensch, Jonas Widder, Dr. Pavel Salavei. Kniend (links nach rechts): Pia Gescher, Andreas Riedlberger, Selene Franchini, Nikita Edel. Foto: iGEM Headquarters, CC BY 2.0

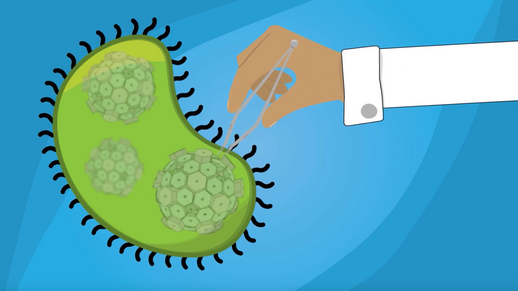

Die Zellen lebender Organismen sind in spezialisierte Kompartimente unterteilt, also Strukturen zur räumlichen Aufteilung der Zelle. Diese Kompartimente haben verschiedene Funktionen – etwa die Synthese von Molekülen oder den Schutz der DNA. Bei Eukaryoten, zu denen auch wir Menschen gehören, sind die meisten dieser Kompartimente von Membranen umgeben. Bei Bakterien fehlen solche inneren Membranen. Stattdessen besitzen einige Arten Mikrokompartimente, die an hohle Kugeln erinnern, deren Hülle aus Proteinen besteht. „Diese Kompartimente enthalten Enzyme, die wichtige chemische Reaktionen katalysieren“, erklärt iGEM-Teammitglied Johanna Gerstenecker, Masterstudentin der Biochemie und Biophysik im dritten Semester. „Alle Enzyme an einem Ort zu haben, kann die Reaktionen effizienter machen.“ Das iGEM-Team wollte sich diesen natürlichen Mechanismus der Kompartimentierung zunutze machen, um die Biosynthese von chemischen Verbindungen in Bakterien zu verbessern. Dafür brachten sie E. coli-Bakterien dazu, verschiedene synthetische Kompartimente herzustellen. Diese Bakterienart wird auch industriell für die biotechnologische Herstellung chemischer Verbindungen eingesetzt.

Neue bakterielle Mikrokompartimente

Die Einführung neuartiger Kompartimente in Bakterien ist alles andere als trivial: Das Team hatte nur wenige Monate Zeit, um eine Reihe bereits vorhandener DNA-Sequenzen zu testen und anzupassen. Damit konnten sie E. coli-Bakterien dazu bringen, die gewünschten Strukturen zu produzieren: „Wir haben es geschafft, einen molekularen Werkzeugkoffer mit drei verschiedenen Arten von Kompartimenten zu entwickeln“, fasst Anne Frederiksen, Masterstudentin der Biologie im dritten Semester, die Leistungen des Teams zusammen. „Außerdem haben wir einen Weg gefunden, um sogenannte nicht-kanonische Aminosäuren in eines der Proteine in der Hülle der Kompartimente einzufügen. Nicht-kanonische Aminosäuren sind molekulare Bausteine, die nicht natürlicherweise in Proteinen vorkommen. Sie ermöglichen uns, die Kompartimente noch zusätzlich zu modifizieren. Das hat das Potenzial, die Kompartimente für weitere Anwendungen zu nutzen.

Herstellung des Jeans-Farbstoffs Indigo in Bakterien

Um zu beweisen, dass ihr Ansatz funktioniert, stellte das Team unter anderem Indigo her, also den typischen Farbstoff blauer Jeans. Als das Team E. coli, die die synthetischen Kompartimente enthielten, in Bioreaktoren kultivierte, beobachteten sie einen positiven Effekt auf die Produktion des Farbstoffs. „Es war großartig zu sehen, dass die Bioproduktion funktionierte“, sagt Jonas Widder, Biologiestudent im sechsten Semester. „Die Kompartimente steigerten die Produktion von Indigo, und der Prozess scheint sich sogar für eine Produktion in größerem Maßstab zu eignen. Damit könnte er irgendwann auch eine nachhaltigere Alternative für die umweltschädliche, klassische Produktion von Indigo werden!"

Anerkennung für ein halbes Jahr harter Arbeit

Die vielversprechenden Ergebnisse des Teams wurde auch bei der Abschlussveranstaltung des iGEM Wettbewerbs gewürdigt, die vom 26. bis 28. Oktober in Paris/Frankreich stattfand. Das Freiburger Team, das in der Sparte "Foundational Advance" antrat, wurde mit dem Preis für das beste Projekt von Teams mit Masterstudierenden in dieser Kategorie ausgezeichnet. „Ich werde nie den Freudenschrei vergessen, den jedes Teammitglied ausstieß, als wir als Gewinner des Tracks bekannt gegeben wurden“, sagt Prof. Dr. Barbara Di Ventura, die das Freiburger iGEM-Team zusammen mit Dr. Nicole Gensch, Dr. Pavel Salavei und Paulina Kaas von der Universität Freiburg betreute. „Dieser Moment hat uns für die harte Arbeit entschädigt, und für die langen Nächte und Wochenenden, die das Team für dieses Projekt im Labor verbracht hat.“ In einem nächsten Schritt plant das Team, seine Ergebnisse zu veröffentlichen, um sie anderen Forschenden auf dem Gebiet der synthetischen Biologie zugänglich zu machen. „Nach dieser Erfahrung erscheinen mir auf einmal so viele Dinge möglich, an die ich vorher nicht gedacht hätte“, sagt Teammitglied Leon-Samuel Icking, Masterstudent der Biochemie und Biophysik im dritten Semester.

"Wir teilen die Leidenschaft für die synthetische Biologie und einen schrägen Humor."

Zusätzlich zu den Experimenten im Labor erstellte das Team eine Website und ein animiertes Video (beides in englischer Sprache) und nahm an Informationsveranstaltungen und Interviews teil. Dabei konnten sie ihr Projekt vorstellen und ihre Leidenschaft für die synthetische Biologie mit anderen teilen. „Es war toll, an einem Projekt mitzuwirken, in dem wir uns mit all unseren Fähigkeiten und unseren Kenntnisse aus dem Studium einbringen konnten – sei es im wissenschaftlichen, kommunikativen oder kreativen Kontext“, sagt Michael Spädt, Biologiestudent im 5. Semester. Dr. Nicole Gensch, die bereits mehrere der früheren Freiburger iGEM-Teams als Mentorin betreut hat, fügt hinzu: „Es ist beeindruckend, wie viele verschiedene Fähigkeiten die Studierenden in so kurzer Zeit erworben haben. Ich bin stolz auf das, was sie erreicht haben.“ Aber am wichtigsten – und da sind sich die Teammitglieder einig – waren die Atmosphäre und die Synergie bei der Zusammenarbeit: „Wir hatten ein so nettes, unterstützendes, sich ergänzendes und vor allem lustiges Team“, sagen sie.

Über den Wettbewerb

Seit 2004 lädt der iGEM-Wettbewerb jedes Jahr Schüler*innen und Student*innen von Gymnasien und Universitäten aus der ganzen Welt dazu ein, Teams zu bilden und an eigenen Forschungsprojekten im Bereich der synthetischen Biologie zu arbeiten. Es ist der weltweit größte solche Wettbewerb auf dem Gebiet der synthetischen Biologie. In diesem Jahr haben daran über 350 Teams teilgenommen. Von der Universität Freiburg waren seit 2007 über 20 Teams mit jeweils unterschiedlichen Projekten dabei. Das Freiburger iGEM-Team 2022 wurde durch den Exzellenzcluster CIBSS – Centre for Integrative Biological Signalling Studies der Universität Freiburg und BIOSS Centre for Biological Signalling Studies der Universität Freiburg gefördert. Außerdem erhielt es Unterstützung von Integrated DNA Technologies, SnapGene, Geneious und New England BioLabs.

Mitmachen

Das Freiburger Team ist offen für alle interessierten Studierenden in Bachelor und Masterstudiengängen, die ein eigenes Forschungsprojekt im Bereich der synthetischen Biologie realisieren und vertiefte Erfahrungen im Labor sammeln möchten. Zum Beispiel aus den Fächern Biologie, Chemie, Informatik, Physik oder Ingenieurwissenschaften. Wer Interesse daran hat, im nächsten Jahr am Wettbewerb teilzunehmen, kann sich an Dr. Nicole Gensch wenden: nicole.gensch(at)bioss.uni-freiburg.de

Originalartikel im Online Magazin der Universität Freiburg

CIBSS-Profil von Prof. Dr. Barbara Di Ventura