Um vor 450 Millionen Jahren das Wasserleben zu verlassen, mussten sich Pflanzen an die terrestrische Trockenheit anpassen. In den 1980er Jahren hat die Untersuchung von Fossilien zu der Hypothese geführt, dass ein Zusammenschluss von Pflanzen und Pilzen möglicherweise der Ursprung dieser Besiedlung war.

Dies wurde nun von einem internationalen Forschungsteam bestätigt. Die Untersuchungen leitete das Labor von Dr. Pierre-Marc Delaux des Laboratoire de recherche en sciences végétales RSV (CNRS/Université de Toulouse III - Paul Sabatier). Von der Universität Freiburg ist die Forschungsgruppe von Prof. Dr. Thomas Ott, Professor für Pflanzen- und Zellbiologie an der Universität Freiburg und Mitglied von CIBSS an der Studie beteiligt. Bei CIBSS erforscht Ott die molekularen Aspekte der symbiotischen Beziehung zwischen Pflanzen und anderen Organismen wie Pilze und Bakterien.

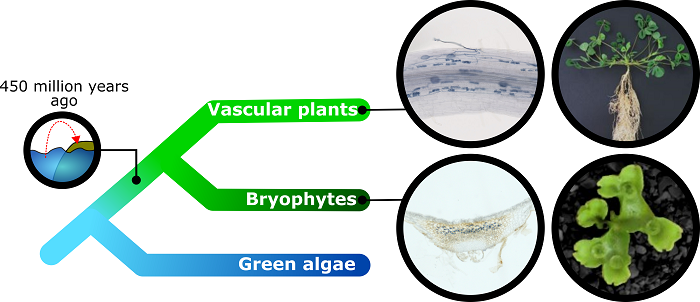

Um diese frühe Entwicklung des Lebens zu verstehen, erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heutige Pflanzen. Unter den heute lebenden Pflanzen unterscheiden Forschende die vaskulären Pflanzen, so genannte Gefäßpflanzen, mit Stängeln und Wurzeln von den nicht-vaskuläre Pflanzen wie beispielsweise Moose, Bryophyten genannt.

Die meisten Pflanzen leben in Symbiose mit Pilzen, wobei die beiden Organismen Ressourcen auf eine für beide Seiten vorteilhafte Weise austauschen. Frühere Studien haben gezeigt, dass Gene existieren, die für eine einwandfreie Funktion dieser Symbiose unerlässlich sind. Dies gilt besonders für die Gefäßpflanzen. In dieser Studie wiederum hat sich das Team auf eine Bryophytenart fokussiert, die einer fleischigen Pflanze ähnelt (siehe Bild), da für diese Gruppe solche Gene noch nicht erforscht wurden: Marchantia paleacea.

Dank der Untersuchung von M. paleacea konnten die Forschenden einen Lipidtransfer zwischen der Pflanze und dem Pilz nachweisen. Dieser Austausch wird auch bei Gefäßpflanzen beobachtet wird. Indem die Wissenschaftler die Nutzung der Genschere CRISPR anpassten – ein molekulares Werkzeug, dass die präzise Spaltung von DNA ermöglicht – konnten sie ein als „symbiotisch“ vorhergesagtes Gen verändern. Wie in den vaskulären Pflanzen führt die Unterbrechung des Lipidaustausches zwischen der Pflanze und dem Pilz zu einer Störung der Symbiose in Bryophyten. Der gemeinsame Vorfahre dieser beiden Pflanzengruppen, der trockenes Land besiedelte, muss daher Lipide mit Pilzen ausgetauscht haben – so wie die Pflanzen von heute. Damit ist nach 450 Millionen Jahren eines der Geheimnisse der ersten Schritte des Lebens an Land gelüftet.

Zahlreiche internationale Forschende haben zu dieser Studie beigetragen: in Frankreich waren Teams des Laboratoire de recherche en sciences végétales RSV (CNRS/Université de Toulouse III - Paul Sabatier), Agrobiosciences, Interactions and Biodiversity Research Federation (CNRS/Toulouse INP/Université de Toulouse III - Paul Sabatier/INRAE) und das Institute of Cardiovascular and Metabolic Diseases (Inserm/Université de Toulouse III - Paul Sabatier) beteiligt.

In Deutschland wirkte das CEPLAS Cluster of Excellence on Plant Sciences an der Universität Köln und Düsseldorf und das CIBSS – Centre for Integrative Biological Signalling Studies an der Universität Freiburg mit. Auch Autorinnen und Autoren der Universität Cambridge in Großbritannien, die Universität Zürich in der Schweiz und die Universität Tohoku in Japan arbeiteten mit.