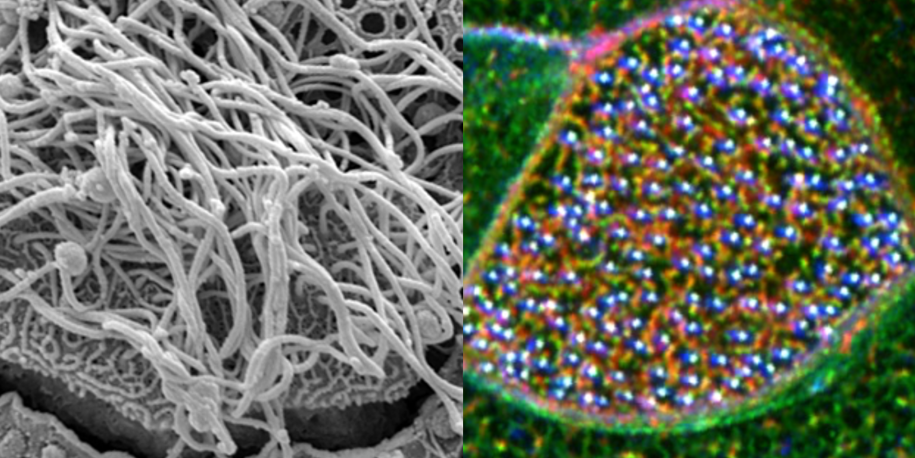

Ein Fokus Arbeitsgruppe von CIBSS-Mitglied Walz liegt darauf zu erkunden, wie sogenannten Zilien in der Entwicklung entstehen. So werden haarartige Strukturen auf Zellen genannt, die beispielsweise für den Partikeltransport in Lunge, Niere und Gehirn von zentraler Bedeutung sind. Auch für die Entwicklung von Zellen und Geweben sind sie wichtig. Störungen der Zilienfunktion oder -struktur führen zu schwerwiegenden Erkrankungen, unter anderem zu polyzystischen Nieren, Gehirn- und Herzfehlbildungen, Adipositas, Blindheit und Leberfibrose. Dies untersuchen die Wissenschafter*innen in Walzs Team unter anderem an Krallenfröschen und nutzen dazu eine hochmoderne Infrastruktur am Uniklinikum Freiburg: Die zentrale Einheit des IMITATE zur erforschung aquatischer Organismen namens AquaCore.

Von Krallenfröschen über Menschen lernen

Mensch und Krallenfrosch sind Wirbeltiere und teilen sich rund 21.000 von insgesamt 23.000 Genen. Das ermöglicht es Forscher*innen, anhand von Untersuchungen des Krallenfroschs viel über menschliche Entwicklungen und Krankheiten zu verstehen. Ein weiterer Vorteil: „Die Tiere legen sehr viele durchsichtige Eier, deren Entwicklung sehr einfach in einer Petrischale oder mittels Lichtmikroskop beobachtet werden kann. Zudem ist es verhältnismäßig einfach, in die Genaktivität und -funktion einzugreifen und so die Bedeutung einzelner Gene zu verstehen“, so Dr. Peter Walentek vom Exzellenzcluster CIBSS, der zum Team von Walz gehört. Gleichzeitig wird durch die Untersuchung von Fisch- und Froscheiern dem 3-R Prinzip Rechnung getragen, also die Verringerung von Versuchstieren, deren Ersetzen durch andere Organismen oder Methoden oder das Verfeinern der Experimente. So kann die Untersuchung des Krallenfroschs Studien an Säugetieren zum Teil ersetzen.