Aus den großen Fenstern der Laborräume in der Habsburgerstraße 49 schaut man auf den Botanischen Garten der Universität Freiburg – genauer gesagt, auf dessen tropisches Schaugewächshaus. Ein inspirierender Ausblick für die Forschenden, die in dem länglichen Gebäude aus Glas und Sichtbeton auf vier Etagen in modernen Laboren und Büros arbeiten. Neben der Eingangstür steht „Hilde Mangold Haus“, daneben die Illustration einer jungen Frau – Hilde Mangold, geboren Pröscholdt. Gefeiert, vergessen und neu entdeckt, prägt sie mit ihrer beeindruckenden Forschungsarbeit die Biologie bis heute.

Hilde Mangold

Wegbereiterin der Signalforschung

This video presents the laboratory building of the University of Freiburg at the Habsburgerstr. 49 in Freiburg. It is the research building of the Cluster of Excellence CIBSS - Centre for Integrative Biological Signalling Studies - and is named after Hilde Mangold, co-discoverer of the famous embryonic “organizer” signalling center.

„Mit der Benennung dieses Gebäudes ehren wir eine junge Forscherin mit Pioniergeist, die in die Geschichte der Biologie eingegangen ist und Grundlagen für die Signalforschung gelegt hat.“, erklärt der Entwicklungsbiologe Wolfgang Driever den Entschluss des Sprecherteams des Freiburger Exzellenzclusters CIBSS – Centre for Integrative Biological Signaling Studies, zu dem er auch gehört, die Umbenennung gemeinsam mit der Universität 2021 zu initiieren. Vor etwa hundert Jahren machte Hilde Mangold in Freiburg eine Entdeckung, die richtungsweisend für die biologische Forschung der darauffolgenden Jahrzehnte sein würde.

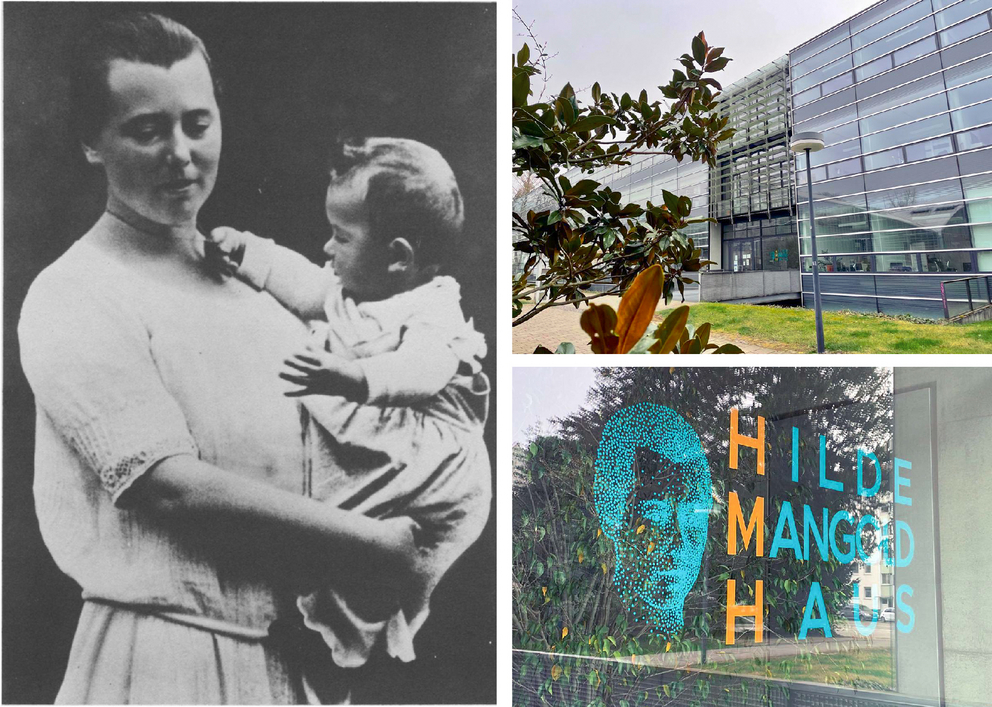

Links: Hilde Mangold, geb. Pröscholdt, mit ihrem Sohn. Bild: Viktor Hamburger. Hilde Mangold, co-discoverer of the organizer. Journal of the History of Biology (1984). doi: 10.1007/BF00397500

Rechts: Das Hilde-Mangold-Haus in der Habsburgerstr.aße in Freiburg.

Embryologie und Freiburg

Die Erforschung der Frage, wie sich ein komplexer Organismus aus einer einzigen Zelle entwickeln kann, hat an der Universität Freiburg eine lange Tradition: In den Laboren des Zoologischen Instituts experimentierten August Weismann bis 1912 und später, nach dem ersten Weltkrieg, sein Nachfolger Hans Spemann an Süßwasserpolypen und den Eiern von Seeigeln und Molchen. Beide Forscher trugen mit ihren Beobachtungen grundlegend zum Verständnis von Zellteilung, Vererbung und Entwicklung bei.

Zu den zentralsten Erkenntnissen dieser Zeit zählen auch die Hilde Mangolds. Die Namensgeberin des Hilde-Mangold-Hauses forschte von 1920 bis 1923 als Doktorandin von Hans Spemann in Freiburg. Ihre Versuche an frühen Molch-Embryonen waren die ersten, die eindeutig zeigten, dass es im Embryo ein Zentrum, den „Organisator“, gibt, das die Entwicklung von Organen und Geweben steuert. Spemann sollte für diese Entdeckung 1935 den Nobelpreis erhalten.

Hilde Mangolds Leben in Freiburg

Spemann war selbst erst kurz zuvor als Leiter des Zoologischen Instituts nach Freiburg gekommen, als die erst 21-jährige Hilde Pröscholdt eine Promotion bei ihm begann. Sie zog im Frühjahr 1920 nach Freiburg, nachdem sie in Frankfurt eine Vorlesung Spemanns gehört hatte und begeistert war, wie er die Rätsel der embryonalen Entwicklung zu entschlüsseln versuchte.

In Freiburg lernte sie auch ihren späteren Ehemann, Otto Mangold, und ihren Kollegen und Freund Viktor Hamburger kennen, beide ebenfalls Schüler von Spemann. 1984 beschreibt Hamburger mit den folgenden Worten die offene und interessierte Art seiner früheren Kollegin:

"Sie war von Natur aus offen, ehrlich und fröhlich. Sie besaß einen durchdringenden und reflektierten Intellekt und einen ausgeprägten Sinn für die Schönheit der Natur und der Künste.

So wie ich war auch sie in einer Kleinstadt aufgewachsen, liebte die Natur und war mit der Pflanzen- und Tierwelt vertraut. Aber am meisten ging sie wohl in den endlosen Diskussionen und Debatten mit Gleichgesinnten auf, die sich über lange Abende in den Tavernen unter freiem Himmel auf dem Domplatz oder in unseren kleinen Zimmern erstreckten. Und wenn wir einmal Gefahr liefen, uns zu ernst zu nehmen, rettete uns ihr Sinn für Humor."

Aus: Hilde Mangold, Co-Discoverer of the Organizer, Journal of the History of Biology 1984, Viktor Hamburger

Das Studium als Doktorand*in dieser Zeit war besonders frei und erstreckte sich über Fachbereichsgrenzen hinaus. Hilde Mangold schätzte die blühende Freiburger Kunstszene der 20er Jahre. So pflegte sie eine Freundschaft mit Julius Bissier, einem in Freiburg geborenen Maler und wichtigen Vertreter der Neuen Sachlichkeit. Er war es auch, der nach Hilde Mangolds Tod das Gedenkrelief für ihr Grab schuf. Sie interessierte sich auch für Philosophie, und hörte Vorlesungen wie die von Edmund Husserl über Phänomenologie. Die Bezeichnung PhD – Philosophiae Doctor – wurde damals noch ernst genommen

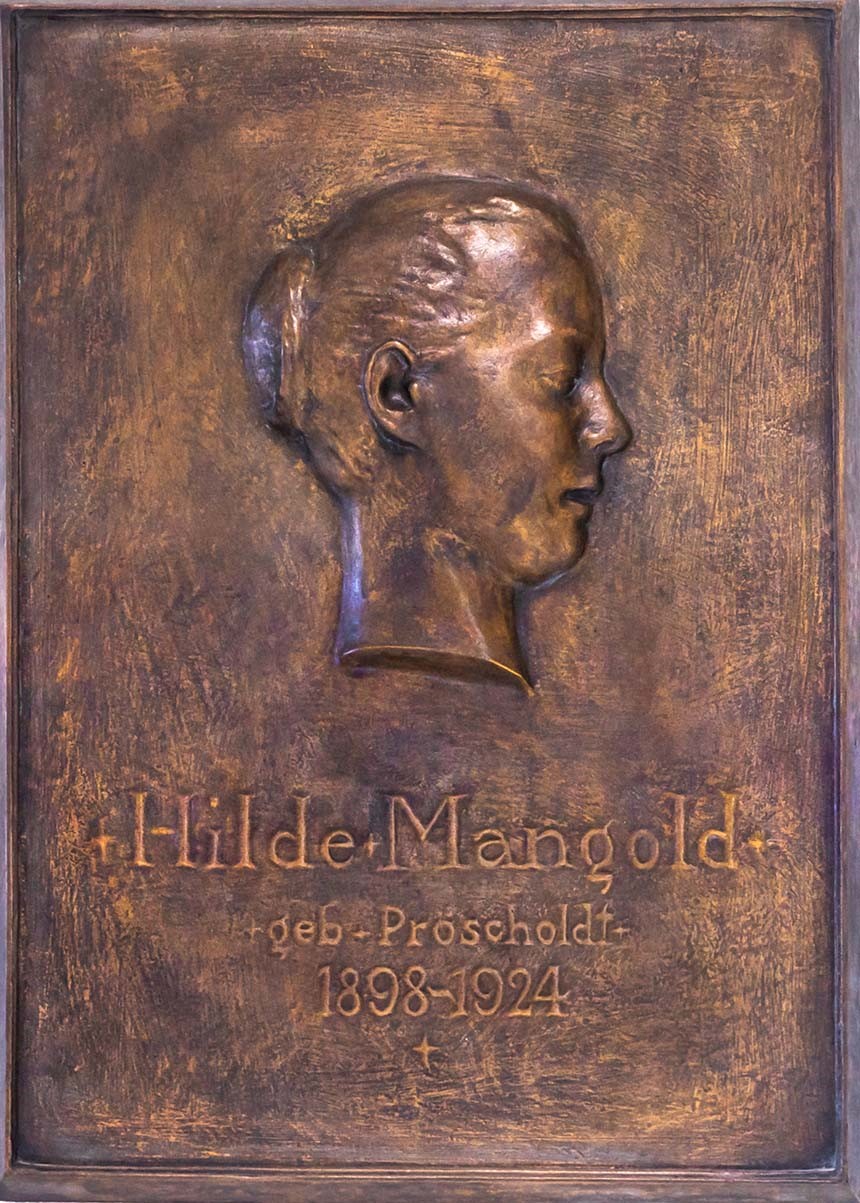

Im Zoologie-Gebäude der Universität Freiburg hängt ein Abguss von Hilde Mangolds Grabstein.

Die Versuche, die zum Nobelpreis führten

Die Frage, wann und wie während der Entwicklung die Position der späteren Organe festgelegt wird, hatte Spemann schon vor seiner Zeit in Freiburg beschäftigt. Jahrzehnte bevor es ein Verständnis davon gab, dass biologische Prozesse auf einem komplexen Zusammenspiel von Signalmolekülen und Genen beruhen, nutzte er mikrochirurgische Techniken, um die Rätsel der Entwicklungsbiologie zu entschlüsseln. So hatte er bereits beobachtet, dass sich Gewebestücke, die an eine andere Stelle im Embryo verpflanzt werden, manchmal an ihren neuen Ort anpassen, manchmal aber auch die Organe ihres Ursprungsorts bilden.

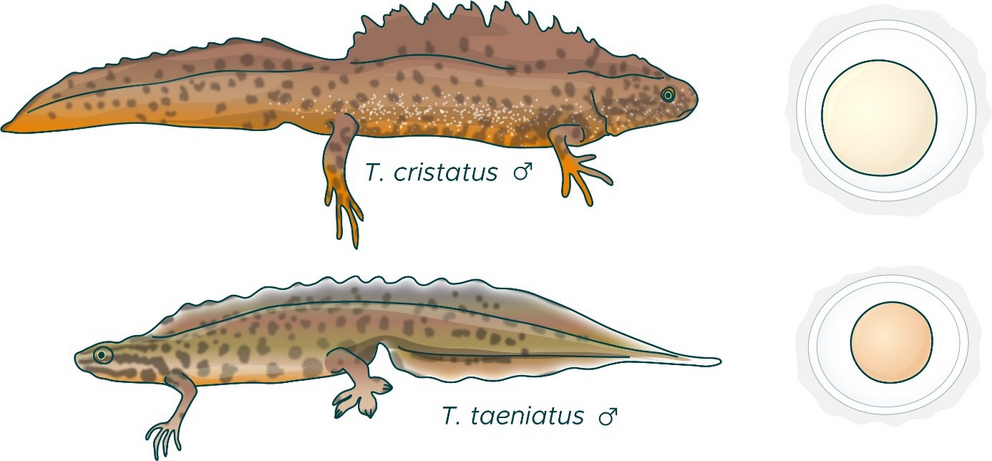

Spemanns Experimente, in denen er kleinste Gewebestücke aus Embryonen entfernte oder zwischen Embryonen tauschte, führte er vor allem an Amphibien, insbesondere Molchen, durch. Denn deren Embryonen sind vergleichsweise groß und lassen sich einfach aus der gallertigen Hülle befreien, in der sie im Frühjahr in Gewässern abgelegt werden. Hier abgebildet sind die männlichen Tiere und, stark vergrößert, die zugehörigen Eier. Bild: Michal Rössler/CIBSS

Im Laufe des Jahres 1920 erlernte Hilde Mangold von Spemann die Techniken, um Molch-Embryonen mechanisch zu manipulieren. Der experimentelle Ansatz, den Spemann entwickelt hatte, ist höchst anspruchsvoll: Um unter dem Mikroskop einzelne Zellen und winzige Gewebestücke aus Embryonen herauszuschneiden, nutzte er feine, selbstgezogene Pipetten aus Glas und die dünnen Haare seiner jungen Tochter. Diese Techniken, die ein gutes Fingerspitzengefühl erfordern, meisterte Mangold schnell. Nachdem ein erstes Projekt, das Spemann ihr übertragen hatte, nicht funktionierte, beauftragte er sie mit einem Versuch, der an seine früheren Experimente anknüpfte: Ihm war aufgefallen, dass eine unscheinbare Struktur im frühen und sonst noch komplett runden Molch-Embryo, der sogenannte Urmund, besondere Eigenschaften zu haben schien.

Spemann vermutete, dass dieses Gewebe eine wichtige Rolle in der Bildung des Neuralrohres spielte – der anatomischen Struktur, die sich im Embryo schon sehr früh ausbildet, und aus der später Nervensystem und Rückenmark entstehen. Er hatte beobachtet, dass sich aus zerteilten Embryonen dann noch intakte Kaulquappen entwickeln, wenn ein Teil des Urmunds erhalten bleibt. Fehlt der Urmund, bildet sich kein Neuralrohr und es entwickelt sich ein „Bauchstück“ – eine Larve, der alle Organe des Kopfes und des Rückens fehlen. Der Versuch, den er Hilde Mangold übertrug, sollte Aufschluss über diese Beobachtung bringen.

In den Frühjahren von 1921 und 1922 transplantierte Mangold nun Gewebestücke vom oberen Rand des Urmunds aus Embryonen der Molch-Art T. cristatus in die gegenüberliegende Seite von Embryonen der Art T. taeniatus.

Entwicklungsbiologische Forschung in den 1920ern

Wie weit am Anfang die Entwicklungsbiologie in den 1920ern noch stand wird auch daraus deutlich, wie aufwändig die Methoden und Experimente Mangolds nach heutigen Standards wirken. Viele Methoden, die heute nicht mehr wegzudenken sind, waren schlicht noch nicht erfunden: etwa Färbungen, mit denen sich Zellen unterschiedlichen Ursprungs markieren und unterscheiden lassen. Mangold nutzte dafür in ihren Experimenten verschiedene Molch-Arten mit unterschiedlicher natürlicher Pigmentierung: Den nördlichen Kammmolch Triturus cristatus mit hellen und den Teichmolch Triturus taeniatus mit dunklen Zellen. Damals war der Gattungsname beider Arten noch Triton. Freiburg bot für die Arbeit mit Molchen durch seine Lage zwischen Schwarzwald und Rheinauen zwar einen idealen Forschungsort, die Forschenden waren aber vom natürlichen Fortpflanzungsrhythmus der Molche abhängig und alle Arbeiten mit den Embryonen mussten zur Laichzeit der Molche im Frühjahr stattfinden.

Ablauf des Transplantationsversuchs: Mangold entfernte unter dem Mikroskop einen Teil der Urmundlippe eines nur Millimeter-großen Kammolch-Embryos. Dafür nutzte sie eine Glaspipette, deren Spitze sie über dem Bunsenbrenner lang und fein gezogen hatte. Das entnommene Gewebestück setzte sie in einen Teichmolch-Embryo ein, auf der gegenüberliegenden Seite von dessen Urmund. Die transplantierten Zellen induzierten die Bildung einer zweiten Körperachse: Es entwickelten sich Larven, in denen die Organe des Nervensystems und Rückens doppelt angelegt waren. Bild: Michal Rössler/CIBSS

Im Mai 1921, zum großen Erstaunen der ganzen Gruppe, präsentierte Mangold zum ersten Mal einen Embryo, der an der Stelle, an die sie den Urmund transplantiert hatte, ein zweites Neuralrohr entwickelt hatte. Und nicht nur das: Durch die unterschiedliche natürliche Farbgebung der beiden Molch-Arten war zu erkennen, dass das zweite Neuralrohr nicht nur aus den neu eingesetzten Zellen bestand: Das Urmund-Stück hatte weitere Zellen der Umgebung dazu gebracht, ebenfalls Neuralrohr-Strukturen zu bilden. Spemann und Mangold nannten diesen Effekt „Induktion“ und bezeichneten den Urmund als „Organisator“.

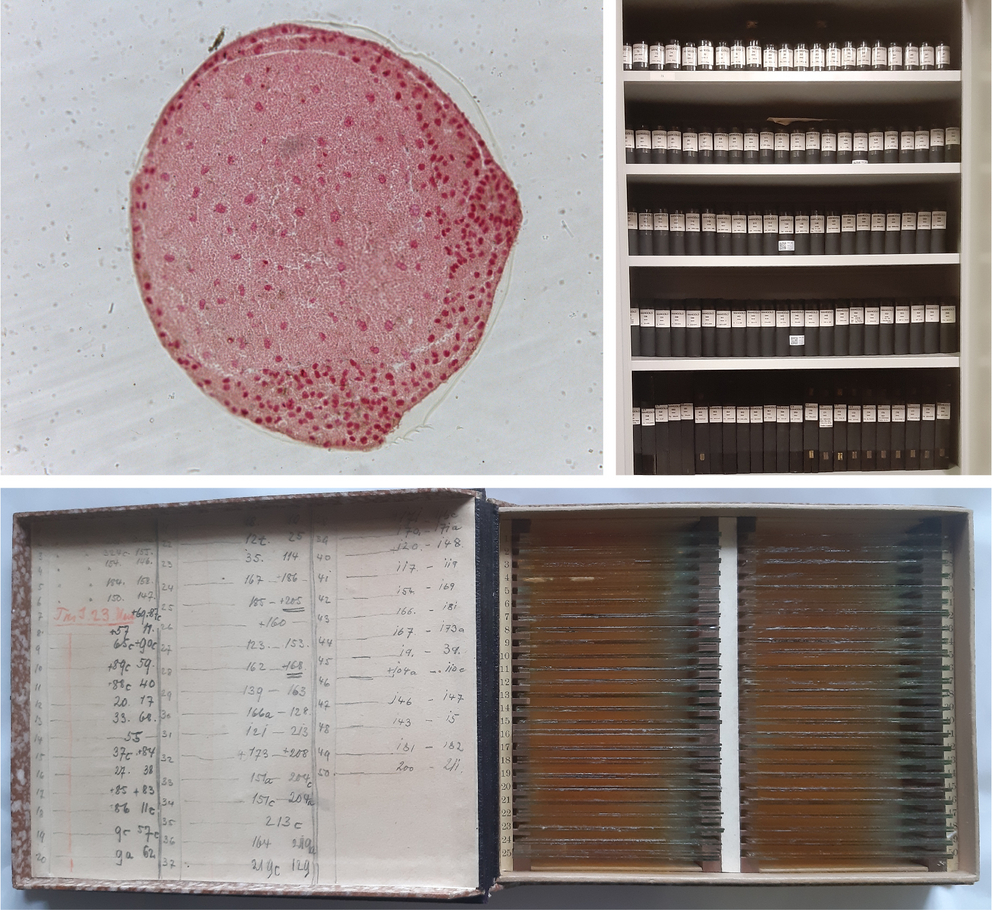

Im Laufe des nächsten Jahres und nach über 250 Versuchen gelang ihr das weitere 29 Male. „Ihre Erfolgsquote wäre sicherlich höher gewesen, wären damals sterile Lösungen und Antibiotika schon Teil der wissenschaftlichen Arbeit gewesen. Ohne diese ging ein Großteil der Embryonen schon kurz nach der Transplantation ein“, erklärt Entwicklungsbiologe Wolfgang Driever. Sechs der 29 erfolgreich erzeugten Chimären mit zwei Neuralrohren hat Mangold mit Zeichnungen dokumentiert – die Reproduktion von Fotografien der mikroskopischen Beobachtungen war noch zu aufwändig. Die detaillierten Punktstrich-Zeichnungen veröffentlichten Mangold und Spemann gemeinsam im Jahr 1924, mit Spemanns Namen an erster Stelle vor ihrem.

Querschnitt durch einen Molch-Embryo mit induzierten Strukturen auf der rechten Seite. Bild: Hans Spemann und Hilde Mangold. Über Induktion von Embryoanlagen durch Implantation artfremder Organisatoren. Archiv für mikroskopische Anatomie und Entwicklungsmechanik (1924). Digitalisiert durch die Universitätsbibliothek Freiburg.

Spemann und Mangold fragten sich, wie das transplantierte Gewebestück, der Organisator, Einfluss auf die umgebenden Zellen nehmen konnte. Diese Frage war der Startschuss für die jahrzehntelange Suche nach dem Wirkprinzip der Induktion, in Laboren auf der ganzen Welt.

Als Spemann 1935 den Nobelpreis erhielt, ehrte das Nobelpreis-Komitee ihn vor allem für die Entdeckung des Organisators. Hilde Mangold erlebte diesen Triumph und Anerkennung ihrer Arbeit allerdings nicht mehr, denn sie verstarb 1924 an einem Haushaltsunfall, nachdem sie mit ihrem Mann Otto Mangold und dem gemeinsamen Sohn nach Berlin gezogen war. Es ist also nicht klar, ob sie den Nobelpreis gemeinsam mit Spemann erhalten hätte

Als Frau in den Wissenschaften

Im Lauf des 20. Jahrhunderts entspann sich eine Diskussion um die Frau Hilde Mangold, und erst in den letzten Jahren ersetzte die Bezeichnung „Spemann-Mangold-Organisator“ den bis dahin geläufigeren „Spemann-Organisator“. Als junge Forscherin in den 20er Jahren war Hilde Mangold umgeben von patriarchalen Strukturen, und sie war eine von wenigen privilegierten Frauen, die Zugang zu einer akademischen Karriere hatten. Zu dieser Zeit musste man zahlen, um eine Doktorarbeit zu machen, und nur die Unterstützung ihrer Eltern, die die Mittel dazu hatten, ermöglichte ihr den Zugang zur Wissenschaft.

Wie sehr Hilde Mangold in ihrem Alltag damit konfrontiert wurde, dass sie eine von wenigen Frauen war, die damals an einer Universität promovierten, lässt sich nicht mehr sagen. Klar ist, dass Spemann nicht zögerte, sie als Doktorandin anzunehmen. Mangold war allerdings nicht glücklich darüber, dass Spemann seinen Namen mit auf die Publikation ihrer Doktorarbeit setzte. Bei den anderen, männlichen Doktoranden hatte Spemann es anders gehandhabt. Viktor Hamburger begründet die Entscheidung Spemanns im Rückblick damit, dass dieser die Relevanz der Ergebnisse tatsächlich besser einschätzte. Spätere weibliche Mitglieder der Spemann-Gruppe kritisierten hingegen, Mangold sei nicht zu Genüge für ihre Entdeckung geehrt worden.

Spemann sprach Mangolds Beitrag in seiner Nobelvorlesung explizit an, betonte aber, dass ihre Experimente auf seiner Anregung beruhten. Tatsächlich scheint der Konsens unter Historiker*innen heute, dass Spemanns vorausgegangene Beobachtungen und die Planung der Experimente ihn durchaus berechtigten, seinen Namen an die erste Stelle zu setzen. Abgesehen vom relativen Beitrag Spemanns waren es aber das praktische Können und die Zielstrebigkeit Mangolds, die die Versuche erfolgreich machten. Die komplizierten und scheinbar aussichtslosen Experimente musste sie hunderte Male wiederholen, bis wissenschaftlich eindeutig die Funktion des Organisators bewiesen war.

Die originalen Objektträger der Experimente Hilde Mangolds befinden sich heute, gemeinsam mit denen ihres Mannes Otto Mangold, archiviert in der Embryologischen Sammlung des Museums für Naturkunde Berlin. Bilder: Museum für Naturkunde Berlin / Dr. Peter Giere

Das Erbe

Nach der Entdeckung des Organisators haben Wissenschaftler*innen über ein halbes Jahrhundert versucht, die „induzierenden Prinzipien“ – heute würden wir Signale sagen – zu verstehen. Erst etwa 70 Jahre nach der Veröffentlichung von Mangolds Doktorarbeit fanden Forschende die ersten Signalmoleküle des Spemann-Mangold Organisators. Diese Signalmoleküle waren die Brücke zwischen neuen Erkenntnissen der Molekularbiologie und den Beobachtungen aus Mangolds Transplantationsexperimenten. Sie zeigten, dass Spemann und Mangold mit ihrer Vermutung richtig lagen, dass die Zellen des Organisators die umliegenden Zellen durch einen irgendwie beschaffenen Wirkstoff beeinflussen können. Die Vielfalt der molekularen Mechanismen, mit denen der Organisator wichtige Signale im Embryo steuert, hat bis heute die Wissenschaft immer wieder überrascht. Nach hundert Jahren ist klar, dass die Experimente Mangolds ein wichtiger Ausgangspunkt für die Erforschung der biologischen Signalübertragung waren. Sie demonstrieren, wie wichtig molekulare Signale für die Entwicklung und Funktion lebender Organismen sind.